高専を卒業した後の進路について、

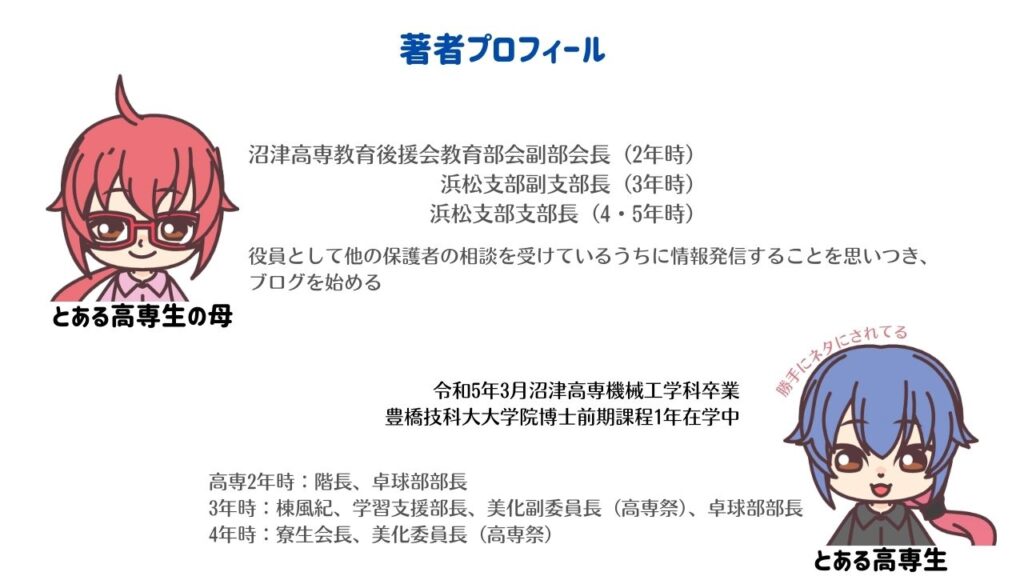

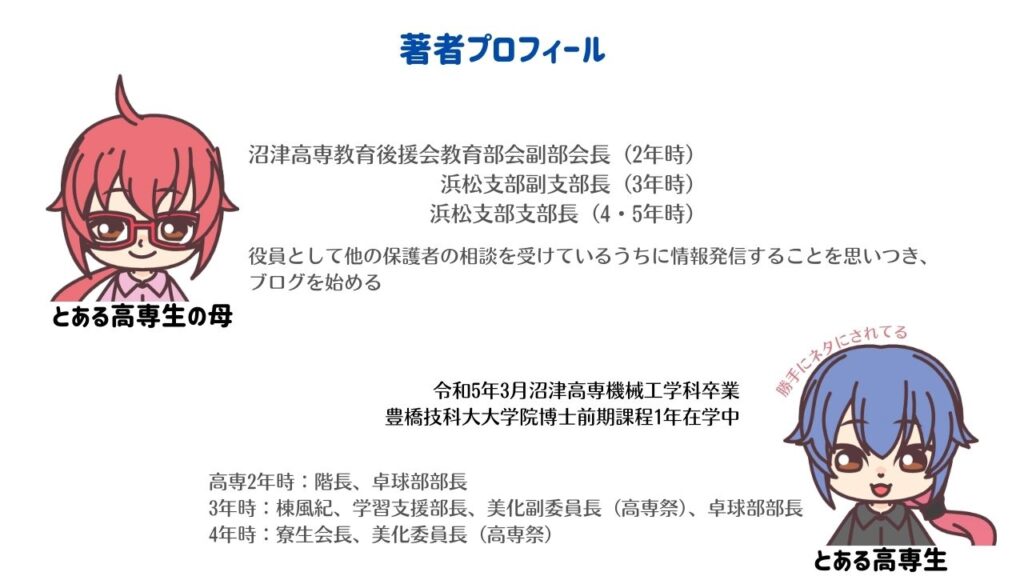

保護者

保護者就職する人が多いの?それとも進学する人が多いの?

という疑問は、保護者の方だけでなく、これから高専への進学を考えている中学生にとっても重要な関心ごとです。

結論から先にいうと、就職と進学の割合は、高専全体で見るとおよそ半々です。

ただし、この割合は年度や学科、さらには各高専の教育方針によって大きく異なります。

例えば、約7割が進学を選ぶ明石高専のような進学高専がある一方で、進学するのはクラスに3人だけという高専まであります。

具体的なデータを見ることで、より自身の希望に近い高専を選ぶ手助けになります。

本記事では、高専卒業後就職を選ぶか進学を選ぶか、それぞれのメリット・デメリットを紹介し、親子で話し合って決めておくことの重要性を解説します。

進路決定のタイミングと準備

高専は5年間あるから、進路の決定はゆっくりでも良いと思っていませんか?

4年生から本格的に進路別に本格的な活動が始まるので、遅くとも3年生の終わりまでには、就職か進学かを親子でしっかり話し合い、方向性を定めておくことが理想です。

高専は5年間あるので、4年生の終わりまでに就職か進学かを決めればいいというものではありません。

4年生になると、それぞれ以下のことを行います

- 就職希望者は企業インターンシップへ参加

- 進学希望者は大学のオープンキャンパスや研究室訪問

4年生の夏休みに、企業インターンシップや大学のオープンキャンパスに参加します。

インターンシップ

実際に企業での働き方を体験することで、自分が高専で学んでいることが社会でどのように役立つのかを実感でき、学習へのモチベーション工場に繋がります。

また、将来的に大学院進学を考えている場合でも、企業が求める研究分野のトレンドを肌で感じることは、その後の研究テーマ設定にも役立ちます。

オープンキャンパス

様々な大学で行われている研究を垣間見ることで、将来のキャリアパスを広げる新たな視点が得られるかもしれません。

一度決めた進路を途中で変更することも可能ですが、学校側が進路指導や企業・大学と連携して進めているため、できる限り変更は少ないほうがスムーズに進みます。

高専卒で就職するメリット・デメリット

学校と企業との信頼関係に基づいた推薦制度があるため、学生は安心して就職活動に取り組めます。

メリット

就職活動では、ほとんどの学生が学校推薦を利用して企業から内定を得ます。

- 求人数の多さ

-

高専卒の学生に対する企業の求人数は非常に多く、新卒での就職に苦労することは稀です。

- 実践的なスキル

-

5年間の専門教育により、企業が求める実践的な技術や知識を身につけているため、即戦力として期待されます。

- 早いキャリアスタートと経済的自立

-

大学卒に比べて早く社会に出てキャリアをスタートできるため、経済的な自立も早まります。

デメリット

- 社会での知名度の低さ

-

一般社会において「高専」の知名度はそれほど高くないため、学校名が通じにくい場合があります。

- 採用企業の限定

-

高専卒の採用実績がある企業が主な就職先となるため、選択肢が限定されることがあります。

- 昇給・昇格の差

-

大卒に比べて昇給や昇格で不利になるケースが一部の企業では見られます。ただし、これは企業や個人の能力によって大きく異なります。

高専卒で就職する場合、品質管理、分析、生産管理、製造、設備保全など、現場に近い技術職に就くことが多いです。

ただし、「現場に近い」からといって必ずしも肉体労働を指すわけではありません。

多くの場合は、専門知識を活かした技術的な管理や改善業務に携わります。

進学するメリット・デメリット

高専からの進学ルートとしては、高専の専攻科に進学する方法と、大学の工学部等へ編入する方法の2つが主な選択肢です。

メリット

- 応募できる求人の幅が広がる

-

大卒以上の学歴を求める研究開発職や企画職など、より専門性の高い職種への応募が可能になります。

- 専門職への道が広がる

-

高専で学んだ専門分野をさらに深く掘り下げたり、新たな分野を学んだりする機会が得られます。

- 多様なキャリアパスが開ける

-

大卒、あるいは大学院卒となることで、将来のキャリア選択の幅が格段に広がります。

デメリット

- 一般的な就職活動

-

大学卒業後に就職する場合、一般の大学生と同様に自身で就職活動を進める必要があります。

- 高専での学習内容の復習

-

編入先の大学によっては、高専で学んだ内容が大学の基礎科目に含まれており、復習のような学習になる場合があります。

- 学費と時間

-

さらに学費がかかり、卒業までの期間も長くなります。

特に研究開発職に就きたいと考えるのであれば、大学院までの進学を視野に入れることを強くおすすめします。

大学の工学部以外への進学も可能ですが、その場合は受験対策がより大変になることを覚悟しておきましょう。

進学先を選ぶ際は、自分が勉強したいことを研究している教授がいる大学や研究室を選ぶことが重要。

オープンキャンパスで大学の雰囲気を見るだけでなく、興味のある研究室を訪問してみましょう。

研究室にいる教授や学生と直接話すことで、編入後のミスマッチを防ぎ、充実したキャンパスライフを送れる可能性が高まります。

教授へのコンタクトも有効な手段

大学の教授も、自身の研究に興味を持ってくれる学生を歓迎しています。

自分が興味を持っている先生に思い切って問い合わせをしてみましょう。

自分の研究に興味を持ってくれる学生が来てくれるのは、本当に嬉しいんだよ。興味を持ってくれた人に対して、できる限り時間の都合をつけて会って話をしてみたくなるのが人間だしさ。

教授によっては、編入試験に関する貴重な情報を教えてくれたり、研究室見学の機会を設けてくれたりすることもあります。

積極的な行動は、相手への印象も良くします。

成績で進路が決まるわけではない

「成績上位者が進学、下位者が就職」という単純な図式ではありません。

成績上位者でも就職を選ぶ学生はいますし、逆に成績がそれほど芳しくなくても進学を選ぶ学生もいます。

電気工学科トップだった友人は、進学ではなく就職したよ。

しかし、就職するにせよ進学するにせよ、高専での日頃の学習が、将来の選択肢の幅を大きく左右することは間違いありません。

成績が良い方が、希望する企業への推薦を得やすくなったり、難関大学への編入の道が開けたりと、あらゆる面で有利に働きます。

当たり前のことですが、日頃からしっかりと勉強に取り組み、良い成績を維持することが、将来の可能性を広げる最も確実な方法です。

保護者向けガイダンスに参加しよう

高専では、就職や進学に関して保護者向けのガイダンスや説明会が開催されます。

- 学科説明会

- 保護者建大階

- 教育講演会

子どものの将来に関わる重要な情報が得られる機会です。ぜひ積極的に参加しましょう。

参加した保護者からはいつも好評なのに、なぜか参加率が低いのが現実。正直なところ、もったいないです!

高専卒業後の進路は、学生一人ひとりの希望や適性によって様々です。

早めに情報を集め、親子でよく話し合い、最適な道を選択できるよう準備を進めていきましょう。

就職でも進学でも、高専卒の進路は明るい未来に繋がっています。

親としては、子どもが「自分で納得して選んだ進路」に進めるよう、情報を集めて、応援してあげたいですね。

コメント