高専生の就職活動について、子どもから聞いてもいまいちピンとこない保護者の方もいるのではないでしょうか。

- 高専の就職活動って、大学生と何が違うの?

- 親としてなにか手伝えることはあるのかしら?

高専生の就職活動は、大学や高校とは異なる独自の仕組みで進みます。

子どもがスムーズに就職活動を進められるように、まずはその流れを把握しておきましょう。

本記事では、高専生の就職活動の流れと、親として知っておくべきポイント、そして就職活動を成功させるためのアドバイスを解説します。

保護者の方には、社会人の先輩としてのアドバイスをお願い致します。

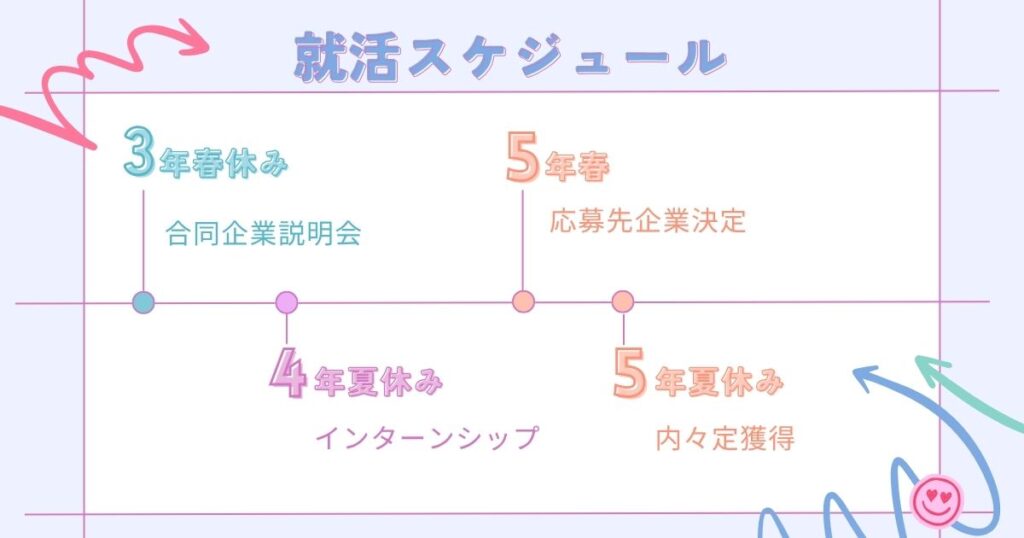

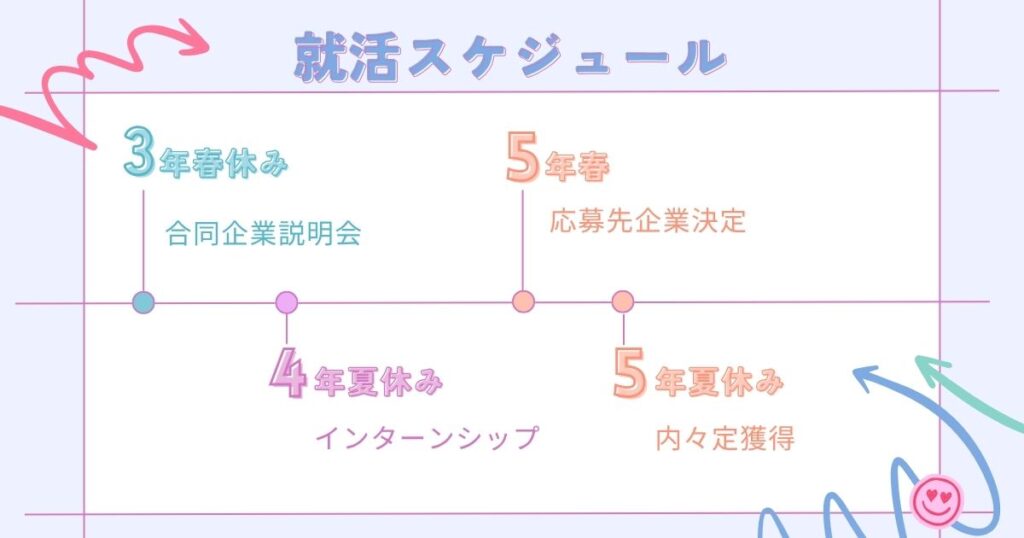

高専生の就職活動の流れ

高専生の就職活動は、3年生の春休みから準備が始まり、5年生の夏休み前にはほとんどの学生が内々定を獲得します。

- 合同企業説明会への参加(3年春休み~4年)

- インターンシップ活動(4年生の夏休み)

- 就職試験(5年生)

詳しい日程や内容について、保護者懇談会や学科説明会で詳細な説明があります。

ぜいひ参加して、親も最新情報を入手しておきましょう。

高専生対象の合同企業説明会

高専生を対象とした企業説明会が、3年性や年4年生の春休みに各地で開催されます。

大学生向けの説明会とよく似ていますが、参加企業は理工系・製造業が中心になります。

就職希望者は全員参加。進学希望者も参加でき、バスで会場に向かいます。

機械系女子は珍しいこともあって、企業のおじさんたちにめっちゃ声をかけられた。

学生たちはいろいろな企業を回ったり、説明を受けます。

3年生のうちはまだ具体的なイメージが湧きにくいですが、説明会は業界研究の第一歩。自分がやりたい仕事は何かを考えながら、学生たちは企業の説明を受けます。

持ち帰った企業パンフレットを親子で見ながら、会社の事業内容や製品について話し合ってみると、より理解が深まります。

BtoB企業が多いことを理解しておく

高専生の就職先は、一般消費者には馴染みの薄いBtoB企業が多数です。

世界トップクラスのシェアを誇る優良企業であっても、一般には無名なことも珍しくありません。

そんな会社なんて、聞いたことないわ。そんなところ、辞めといたほうが良いんじゃない?

なんて、親が猛反対してしまうケースがしばしばあるそうです。

一般知名度だけで判断せず、馴染みのない会社であっても、会社の事業内容や業界での評価を一緒に調べてみましょう。

頭ごなしに否定しないことが大切です。

もし親自身が同じ業界や近い業界に勤めているのであれば、その業界での会社の立ち位置などをアドバイスできるのではないでしょうか。

この会社はこの分野では知る人ぞ知るトップクラス。一般には知られていないだろうけど、業界では優良企業として有名だよ。

高専生のインターンシップ活動(4年生の夏休み)

4年生の夏休みに行われるインターンシップは、単位認定されるほか、採用選考の一部として位置づけられています。

私の時はコロナでなくなっちゃったけどね。行きたかったな。

学科や年度にもよりますが、インターンシップに参加した就職希望者の約7割がそのままインターンシップ先の企業に就職していくというデータもあるほど、インターンシップはその後の就職先を左右する重要な機会。

インターンシップ先を選ぶ段階(4年生のGW)から、子どもと一緒に応募先候補企業の業務内容や将来性について、一緒に調べて話してみましょう。

採用選考の一部ですので、活動中は常に評価される意識を持って、インターンシップに参加してください。

高専生の就職試験

高専生の就職方法は、基本的に学校や学科に届いた求人の中から選びます。

応募方法は以下の2種類。

- 学校推薦による就職

- 自由応募枠による就職

学校推薦は就職試験の一部が免除され、面接回数は1~3回と少ないことが特徴。

一方、自由応募の場合は面接回数が多くなります。

学校や学科に届けられる求人票は工学分野です。めったにいないことですが、

自分は工学分野には向いていない。工学以外の企業に就職したい。

という学生には、ハローワークを介して就職活動することになります。

学校推薦による就職

就職希望の学生のほとんどは、学校推薦により就職していきます。

ほとんどの学生が1社目で内定をいただいています

学校推薦を受けるには、4年時までに必要な単位を全て取得していることが条件です。

原則として推薦を受けられるのは、1社に対し1人/学科。

同じ会社に就職したいと考える学生が同じ学科内に複数いた場合、希望する学生の中で1番成績優秀な学生がその会社に対し学校推薦を受けられます。

ただし、学科が異なっていれば問題ありません。

第1志望の会社の就職面接を受けるための学校推薦を受けられなかった学生は、第2志望、第3志望の会社への学校推薦を受けるか、推薦ではなく一般枠で就職試験に望むことになります。

学校推薦で内定をいただいた場合、内定辞退はできません。学校と企業の信頼関係に関わります。内定辞退するような会社は受けないでください。

自由応募枠による就職

自由応募枠で就職する学生はあまりいません。

ですが、高専生を積極採用したい企業の採用担当者からこのような話を聞いたことがあります。

本当はもっと高専生が欲しいんだけどね。推薦枠だと1人/1社/学科しか採れないから、学校推薦とは別に自由応募枠を設けているんだ。でも、みんな学校推薦で決まっていくし、なかなか来てくれないんだよね。かなり遠方の高専にまで求人票を出しているんだけど、難しいね。

学校推薦に漏れても、希望する企業が自由応募枠を設けているのなら、チャレンジする価値はあります。

親として知っておくべきこと

子どもの就職活動を応援するために、親も企業のことを大雑把でも良いのでよく理解しておく必要があります。

また、今の学生たちの就職活動は、親世代のときの就職活動とは違うので、その点についても念頭置いておきましょう。

前述したBtoB企業への理解はもちろんのこと、一緒に企業研究してみましょう。

学生目線ではわからない、社会人目線で企業を選ぶときのポイントをアドバイスできるのではないでしょうか?

企業研究のポイント

学校推薦だろうが自由応募だろうが、企業研究はしっかり行わなければなりません。

ミスマッチの原因になってしまいます。

- 求められる職種と自分の希望が一致しているか

- 勤務地や転勤の有無

- 高専卒の給与・昇給テーブル

- 福利厚生、各種手当(資格手当、住宅手当など)

- 会社の経営理念や社風

すべての希望を満たす企業なんてありませんが、何を優先したいのか、親子で話し合ってみることが大切です。

学生は給与や昇給のみに目が行きがちです。福利厚生や各種手当も、給与と同等に重要なポイントであることを伝えられるのは、社会人経験がある親であるからこそ。

それぞれの目線で話し合ってみてください。

たとえ会社の条件がよくても、会社の経営理念や社風が自分の価値観と合っていないと、後々辛くなります。よく確認しておきましょう。

成績が少し悪くても、その会社への熱意や愛がいい意味でうまく表現できなとなら、熱意を買われて合格することはよくあります。

鉄ちゃんがJRへ、飛行機オタクがANAへ、宇宙好きがJAXAへと、愛をうまくアピールして就職していく姿は、枚挙に暇がありません。

高専生の就職活動まとめ

- 業界、業種、職種を決めておく

- 親も一緒に企業研究をしっかり行う

- 求人票の中から応募先起業を選ぶ

- 5年生夏までにほぼ全員内々定

大学生に比べて面接回数が少なく、大手企業に早期内定を得られ、面接も数回で済むことが多い高専生。

しかし油断は禁物。面接や書類の準備不足で不合格になることもあります。

もし落ちても「縁がなかった」と切り替え、次に挑戦することが大切です。

高専生はほとんどが2〜3社以内で内定を得ています。焦らず、前向きにいきましょう。

せっかく就職が決まっても、最後に「単位が足りなくて卒業できなかった」ということにならないように、勉強をおろそかにせず、無事に卒業を迎えてください。

コメント